こんにちは。オードリ秋丸です。

北斗星の客車を集めるにしたがって、DD51やEF81など牽引機を導入してきましたが、慢性的な牽引機不足に悩まされていました。

そこで、これまで購入していなかった青函トンネル通過用の機関車として開発された、ED79を導入することになりました。

ED79はTOMIXとKATO両方から製品化されていたので、いい機会だと思い両方購入してみることにしました。

私はTOMIX製の分解・整備は慣れてきたものの、KATO製の分解・整備はやったことが無かったので、違いを記事にしてみたいと思います。

これからの鉄道模型人生を歩むにあたって、何かの参考にしていただければと思います。

また、私は旧製品を前提に記事を書いていますので、最新の動力車をお持ちの方には馴染まないことはご了承ください。

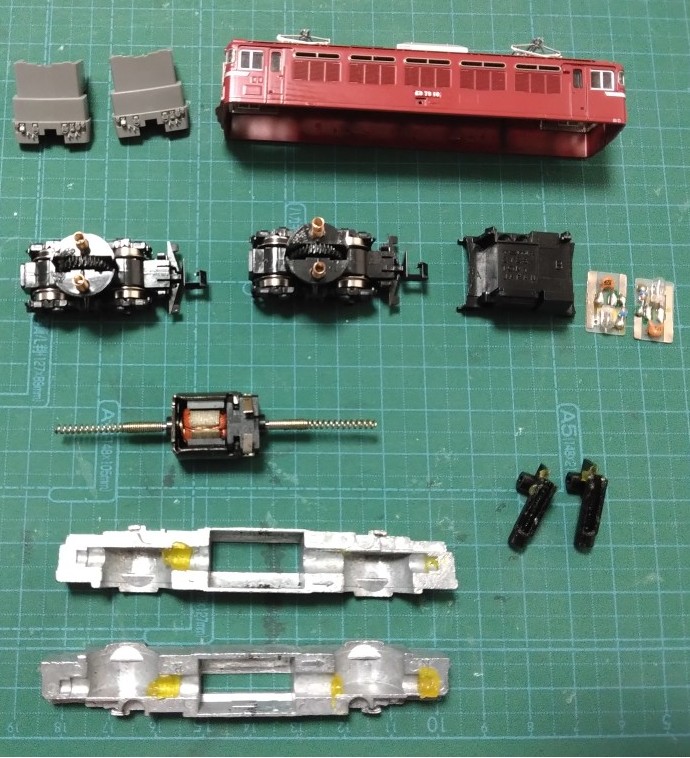

TOMIX製のED79

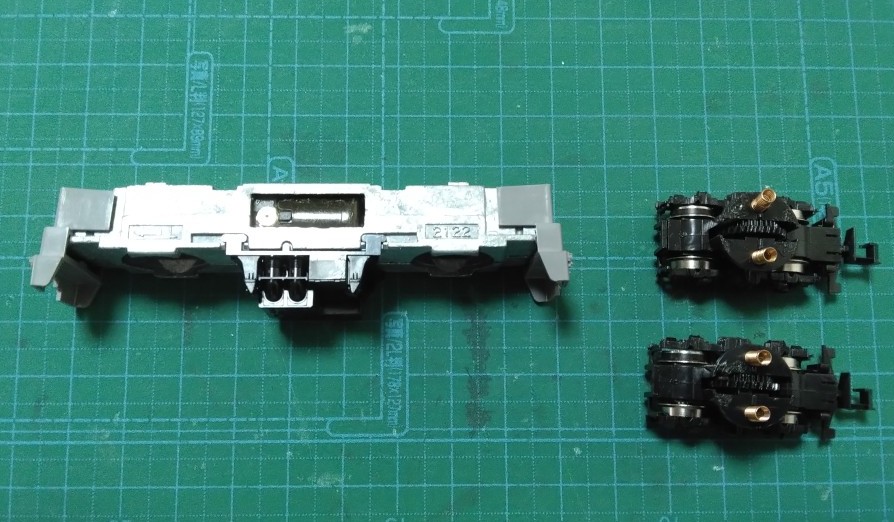

TOMIX製の動力車は、その特徴として車体を分解せずに台車を分解できる点にあります。

写真のように、動力ユニット(写真左側)を分解することなく台車を取り外すことができます。

鉄道模型を愉しむにあたって、必ず処置しなければならないのがレールと台車のクリーニングです。

動力車は、レールに流れている電気を車輪を通じてモーターを回しています。

レールと車輪には、目に見えないホコリや水分が付着し、電気が流れることによりスパークが起こっています。

スパークによりカーボンが付着すると、電流の流れを悪くします。

これを取り除かなければならないのですが、カーボンは主にレールと車輪に付着します。

レールは比較的容易にクリーニングできますが、台車はモーターのギアから取り外さないと目に見えている範囲しかクリーニングできません。

車輪を回転させるには電気を流してモーターを動かす必要があります。

しかし台車が容易に取り外せるのであれば、取り外して車輪を回転させてクリーニングすることができます。

TOMIX製は台車を取り外すだけで、車輪のカーボンを取り除くことができるのです。

これが最大の利点だと私は感じます。

KATO製のED79

一方、KATO製はどうでしょうか。

TOMIX製に比較して、細部まで作り込みされています。

実車のような迫力もあります。

しかし…

KATO製の台車は、TOMIX製とは違いダイキャストで形成されています。

ダイキャストでは、TOMIX製のプラスチックのように、指で動力ユニットから押し外すことができません。

動力ユニットを分解しないと、台車を取り外せないのなら、容易に整備はできませんね。

話がズレますが、ダイキャストである利点もあります。

一点目は、重量が重くなりますから機関車としての粘着力は上がります。

言い換えれば牽引力が強くなるということです。

二点目は、ダイキャスト同士でつながっているので、電流が流れやすくなるということです。

すなわちTOMIX製は、整備をしやすくするためにプラスチック製の台車にしたということ。

KATO製は、走りの質を良くするためにダイキャスト製の台車にしたということではないでしょうか。

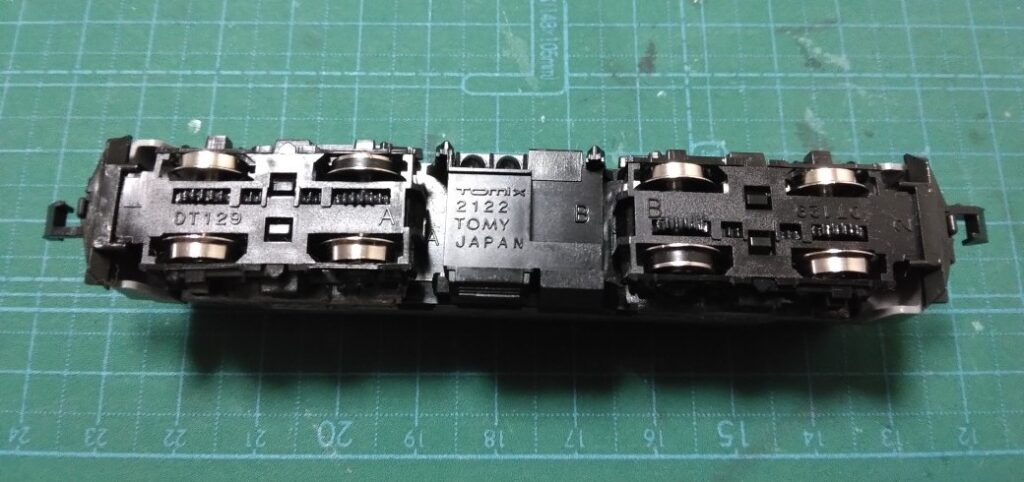

TOMIX製の台車構造

KATO製に比べてギアや金属プレート、ピンなどが多い構造になっています。

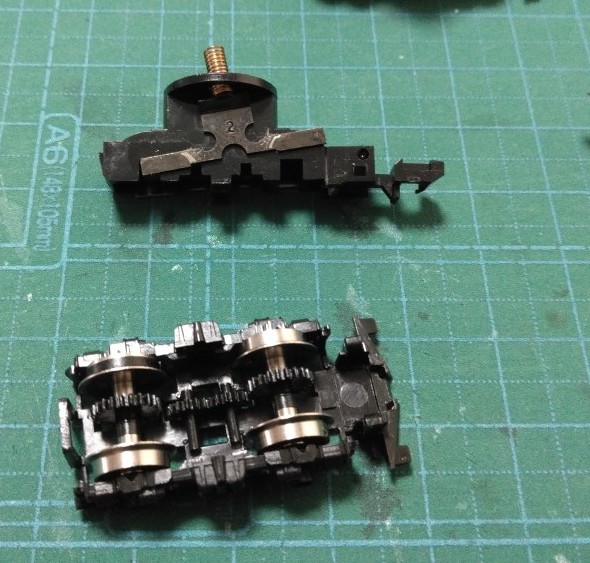

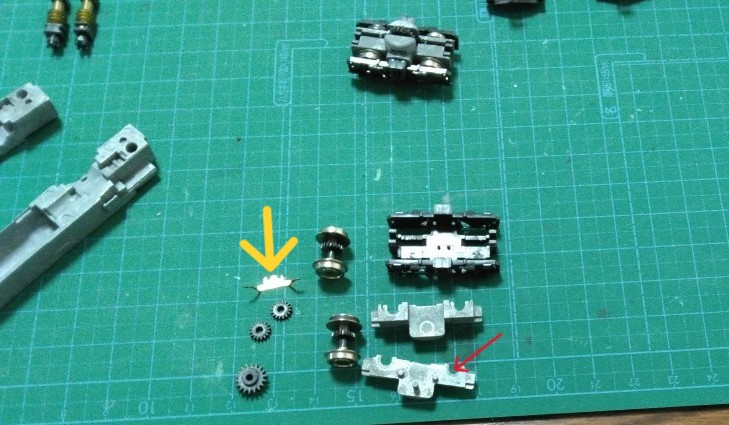

KATO製の台車構造

TOMIX製と比べてシンプルな構造となっています。

ただし黄色矢印の金属部品は、車輪からの電気をダイキャストに通す役割を持っています。

これが組み立てる時に上手く組み上がらないわけです。

車輪とダイキャストの間に組み込む必要がありますし、少し間違えると変形させる恐れもあります。

初心者だなと思っている間は、KATO製の車輪クリーニングは分解するのではなく、電力を流してモーターを動かしながら布等で取るのが良いと思います。

私のやり方が悪いのかもしれませんので、上手い方法を教えていただければ幸いです。

結局どっちが良いの?

TOMIX製は初心者向けで整備のしやすさを追求される方向け

KATO製は玄人向け

まだ初心者だなと思う方はTOMIXを、鉄道模型の構造機能に明るくなり、一段階上に上がりたい方はKATO製を選ぶと良いでしょう。

TOMIX製から分解・整備を始めて、慣れてきたらKATO製の分解・整備をする。という順番が良いと私は思います。

何かの参考になれば幸いです。

今日はここまで~!

おわりっ!

おまけ

気持ち良さそうに寝ているかと思いきや・・・

急に起き上がる!

ではまた~!

コメント